海外ビジネスEXPOご来場御礼

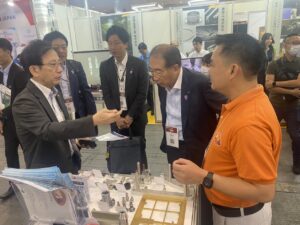

昨日、大阪OMMで開催された海外ビジネスEXPO2025大阪に出展しました弊社ブースに多数ご来場いただきありがとうございました。実際、数年ぶりのリアル展示会出展でした。

一人会社での出展でしたので、ブースの掲示準備から設営、来場者様との面談・交流、撤収までワンオペで大変疲れましが、多くの方々から海外展開に関するお悩みやご相談をお受けして、新たな発見や商談の可能性にもつながり、個人的には大変有意義でした。

小規模の経営コンサルタントにとって、展示会の出展は費用対効果という点から躊躇しておりましたが、海外展開支援に特化した展示会ということで、弊社の提供価値に最も直結した伴走支援のニーズを探る意味から出展を決めました。

一人会社での出展ということで、私自身が会場全体を視察して企業のニーズや競合のポジションを深く把握することは困難でした。また幅広く集客するというよりも、ご相談に訪れた方々や展示会後の交流会での会話で、深くいろんな話をさせていただく機会に恵まれました。それでも、1日の展示会を通じて、20社ぐらいの企業経営者や他のコンサルタントの方々、公的機関の方々とも意見交換をさせていただくことができました。

中には具体的な支援打診につながるようなご相談もあり、海外展開支援だけでなく補助金申請の支援でも交流ができる可能性も数社ありました。

海外展開支援の企業ニーズは伴走支援にあると確信

今回の出展を通じて改めて確認できたことがあります。何も海外展開支援に限ったことではありませんが、中小企業支援全般について、支援制度の費用対効果という点で、今の多くの補助金制度は企業ニーズに寄り添ったものとは言えず、補助金申請に伴う制度の実施コストが莫大になる反面、政策効果で根本的な欠陥があるということに、多くの公的機関は気づいていないという認識に確信を持ちました。

最大の欠陥とは、支援制度実施に「伴走支援」という概念が極めて希薄ということです。多くの公的機関が実施機関を通じて補助金をばら撒くことが中小企業を支援しているという思い込みがあります。企業の声を生で真剣に聞かれたことがあるのか疑問に感じています。しかも、政策目的に沿った補助金にするため、公募要領はどんどん複雑化し、経費条件もこれでもかというぐらいハードルをあげています。審査から採択、交付決定から補助事業実施、実施報告を1年以上かけて取り組ませて、後払いで補助金対象経費から補助金交付されるのですが、交付条件に賃上げ要件を組み始めたころから、長期間毎年進捗報告が求められ、付加価値や賃上げ伸び率が届かないと補助金返還命令が出るのです。

官僚は自分自身で企業経営したことがない人がほとんどなので、中小企業経営者の苦労を身に染みて理解はしていません。経営環境は日々激的に変化しています。補助金申請での事業計画通りに進まないこともあるわけです。補助金というニンジンをぶら下げて、審査・交付決定を経て結果報告をさせ、要件が達成できなかったら返還を求めるだけで、補助事業実践の伴走支援は全くしない制度がほとんどです。

しかも申請、審査、交付決定プロセスに大手のコンサルタント会社に事務局事業を委託し、補助金予算総額の2割前後の経費をかけているのです。補助金予算の大半が中小企業の経営支援に使われるのであれば問題ないのですが、支援制度が税金で支えられているのに、その運営経費の多くが大手コンサルタント事務局の権益になっています。

給付金や補助金を公的機関が企画して国民や企業にばらまくことが、本当に支援につながっているでしょうか。補助金の事業計画を実施するにあたって、中小企業は様々な困難に直面します。全額補助金だけで事業を行うものではなく、1/2なり1/3は自己資金や新たな借入金で資金を確保しなければなりません。

補助金を申請し採択されたばかりに、外部環境の変化によって売上目論見が達成できず、固定資産の投資が膨らみ、資金繰りに行き詰って倒産してしまった企業は数多あります。途中で補助金を辞退した会社も数えきれません。ところが国はどのような支援の手を差し伸べたのでしょうか。補助金事業の実施サポートをする伴走支援を制度に組み込まず、単に補助金という名のニンジンをぶら下げて中小企業経営の体力を削いでいるような問題を実感しています。

海外展開支援においては、まともに使える補助金は少ないと思います。ものづくり補助金のグローバル枠が唯一該当しますが、その要件ハードルは極めて高く、認定支援機関でも同補助金を活用して海外事業の実施を支援するのはかなり無理があると感じています。

つまり、補助金よりも「伴走支援」を制度化する方が、余程中小企業にとって海外市場で競争力を高める有益な支援につながると、展示会で企業経営者の声をお聞きし改めて確信しました。

伴走支援は公的機関が直接実施せずに民間支援機関に委託すべき

今、中小企業の海外展開は、自社投資による体力や経営資源を持って海外子会社を設立して市場開拓に挑戦できる企業は少なくなっており、海外企業の経営資源と自社の強みを掛け合わせた委託生産・開発による付加価値の創造といったアライアンスの段階にシフトしています。

このニーズを踏まえ、公的機関もあちらこちらで無料で海外企業を招待してのマッチングイベントを開催しています。ところが、昨日いろんな企業の声を聴きますと、公的機関のマッチングイベントはほとんど成果につながっていないと言います。マッチングイベントを実施することが目的化してしまっており、何社参加したとか、アンケートで商談成果について聞いているレベルです。

これは公的機関のイベント主催者が海外企業との提携について、どうすれば成果につなげていけるのか、そのために何をどう支援すれば良いのか全く理解していないことが原因であると思うのです。

通常このようなイベントをやれば、海外企業は自分たちの製品を日本企業がどう売ってくれるかを優先に参加しているところが多く、日本企業も同じように売りたいという目的で参加しているので、協業してどうビジネスモデルを構築していくかという視点がないのです。

マッチングをリアル協業につなげる最大の対策は、海外企業、日本企業の双方の強みなどの経営資源を把握し、競争優位性を理解したうえで、経営の方向性の一致点を見出すよう支援機関による機動的な「伴走支援」が不可欠なのです。実際、公的機関はそれぞれ海外展開支援アドバイザー等を期間委任してサポート体制を持っているように思いますが、実質は窓口業務的な役割しかできていません。

マッチング後の伴走支援事業を制度化する、例えば認定経営革新等支援機関から海外業務に精通したコンサルタントに伴走支援業務を委託し、支援業務費用は補助金の代わりに支援者に支給するという仕組みが欠かせないという思いとともに、企業経営者の賛同も多かったように思います。

伴走支援コンサルタントが多くなっているのを実感

今回の展示会の出展者ブースを見て、海外展開の支援事業者の多くが提供するサービスは、「伴走支援」が主体になってきているというのを実感しました。

弊社以外のところでは、「フィリピン・ASEANヘの進出支援」とか「インドネシア進出の右腕パートナー」「カンボジア市場への包括的なコンサルティングサービス」「中央アジアとのB2Bつながりサポート」「選ばれる越境ECパートナー」「販路開拓に特化した伴走型の海外進出支援」「台湾市場に特化した物流ノウハウと海外進出トータル支援」「販路開拓から交渉、物流手配まで貿易業務をワンストップ輸出支援」・・・などのキャッチコピーを全面に出している伴走支援事業者が特定領域での支援で差別化を図っています。

弊社では海外展開支援専門の中小企業診断士として、海外事業伴走支援パートナーの顧客価値を訴求する展示を行い、伴走支援を企業経営支援から補助金申請も含めた観点から商談させていただきました。

一方、公的機関も多く出展していましたが、ほとんどが支援制度や施策の紹介が中心で、支援実践に向けてこういった伴走支援機関を積極的にこう活用するような具体的なスキームを打ち出していくことを是非やっていただきたいと感じた展示会でした。

杉浦さんのご意見と同感です。公的支援のマッチングサービスは機能していないと思います。成果を出しているのは専門的知識と経験のある専門家による伴走支援のみではないでしょうか。

大変参考になります。またご一緒にできることはさせてください。

今回、リードとしては何人くらいとれましたでしょうか。